Ibn Battuta, el mundo en una media luna

Solo el Atlántico le quedó por conocer, en un viaje hacia tierras que aún no habían sido descubiertas. Tal vez por eso su tumba mira hacia el inicio de ese océano…

La tumba de Ibn Battuta descansa en un caserón abandonado, con flores marchitas y una luz que parte la fachada por la mitad. Se sitúa en la parte alta de la antigua casba de Tánger, en una de esas calles angostas que, de improviso, dan al estrecho, donde las aguas del Atlántico y del Mediterráneo se juntan. Son pocos los viajeros que se acercan hasta ella. Algunos encienden velas o dejan una suerte de flores y tickets del ferris que completan la línea Tánger-Algeciras. La mayoría de los que pasan por ahí, despistados, se paran a leer la placa que el Ayuntamiento ha colocado. Es escueta y está escrita en árabe y en francés. «Tombeau Ibn-Battouta». El interior está vandalizado. Hay vagabundos que han encontrado su hogar junto a la memoria del mayor viajero que ha tenido el mundo árabe.

La misión de Ibn Battuta en la vida fue no sentirse ajeno a ningún factor humano. Nació en un extremo del mundo, donde brillaba con fuerza desde hacía siglos la media luna islámica, y tuvo la conciencia de que todo lugar donde se elevase una mezquita debía ser visitado. La fuerza que insufló sus viajes fue el ansia de conocimiento, la ambición de ir más allá de los libros, de convertir su día a día en un camino desconocido y sorprendente. No hubo fronteras que él sintiese ajenas. Sintió todas las naciones que visitó como propias, unidas por una única fe y compartió las costumbres con un afán solidario e intrépido. Fue un hombre que convirtió su religiosidad en una forma de conocimiento, que supo desde el inicio de su vida que para alcanzar la perfección religiosa no bastaban las suras del Corán, sino que se debía visitar cada rincón del mundo. Y no quedó espacio en su cuerpo, al final de sus días, que no hubiera sido trazado antes por la aventura.

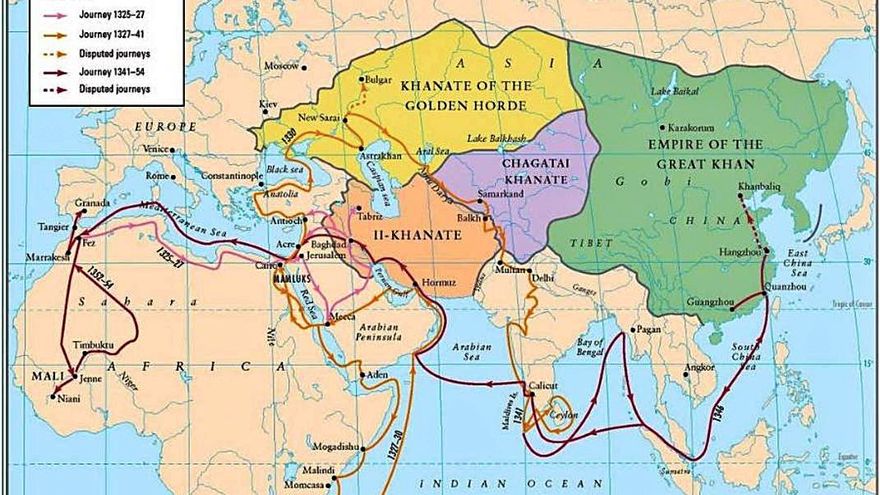

Su primer viaje duró veinte años y probablemente se excedió de su cometido original. Como buen musulmán, debía peregrinar a La Meca una vez en la vida. Cuando salió de Tánger, otro viajero de fama inmortal, Marco Polo, acababa de morir en Venecia, dejando noticias de un país sofisticado donde los hombres tenían los ojos rasgados. Con toda seguridad, Ibn Battuta no conoció la suerte de Marco Polo. Su mera existencia para nuestro viajero es un sueño, pero es injusto el apelativo que ha recibido el viajero, apodado el ‘Marco Polo árabe’, pues salvo en cronología, no hay nada que el veneciano pueda disputarle al tangerino.

Ibn Battuta siguió la línea de la costa africana a pie, no perdiendo de vista nunca el mar que dividía dos mundos enfrentados, el cristiano y el musulmán. Llegó a El Cairo, una de las ciudades más pujantes del orbe y desde allí remontó el curso del Nilo, encontrando a su paso templos de civilizaciones pasadas, enterrados en la arena del desierto. Cuando quiso atravesar el Mar Rojo, unas revueltas locales le obligaron a deshacer el camino. Durante meses cambió la ruta y visitó Palestina, alabando la vieja ciudad de Jerusalén y llegando a Damasco para orar en la Mezquita de los Omeyas. Allí estaba el primer arte musulmán, el que se había exportado al resto del mundo y que había llegado al extremo de su hogar. Pasear por Damasco era como asistir a un grado de perfección ya intuido en Tánger. Todas las ciudades musulmanas tenían algo de Damasco. Tras unos meses, accede a La Meca y cumple el requisito más importante como buen creyente.